En route vers le zéro déchet

En route vers le zéro déchet

2è trimestre 2020, un article de Céline Teret

Un article du magazine Symbioses n°126 : Zéro déchet

Le monde croule sous les déchets. Il est devenu urgent de cesser d’en générer. La vague zéro déchet s’y essaie. Elle refuse, réduit, réutilise, recycle, composte. En agissant à leur échelle sur la taille de leurs poubelles, les adeptes de cette nouvelle mode redécouvrent des savoir-faire oubliés, font des économies, créent du lien... Mais le zéro déchet, c’est aussi du temps et parfois de l’argent. Et qu’en est-il de son impact réel sur la société ?

Les déchets tels que nous les connaissons aujourd’hui, définis comme « des matières qu’il s’agit d’éliminer ou d’abandonner », naissent dans nos contrées au tournant du 20e siècle, en pleine ère industrielle, comme l’explique le sociologue Baptiste Monsaingeon, auteur de Homo detritus. Critique de la société du déchet (1). « C’est à cette même époque qu’on voit apparaître des réceptacles domestiques pour stocker les déchets - les poubelles - qui enferment le déchet jusqu’ici visible. Au même moment, on invente la décharge. » S’ensuivent l’avènement du plastique et du jetable, puis le besoin de solutions pour faire face à leur accumulation, avec le recyclage. Des collectivités et de grandes entreprises s’emparent du marché et de l’emploi des ferrailleurs et autres chiffonniers. En un siècle à peine, les déchets se feront de plus en plus nombreux, encombrants et polluants, constitués de composés impossibles à recycler. Avec cette accumulation, croît aussi le désir de cacher ces déchets que nous ne saurions voir.

Trop, toujours trop

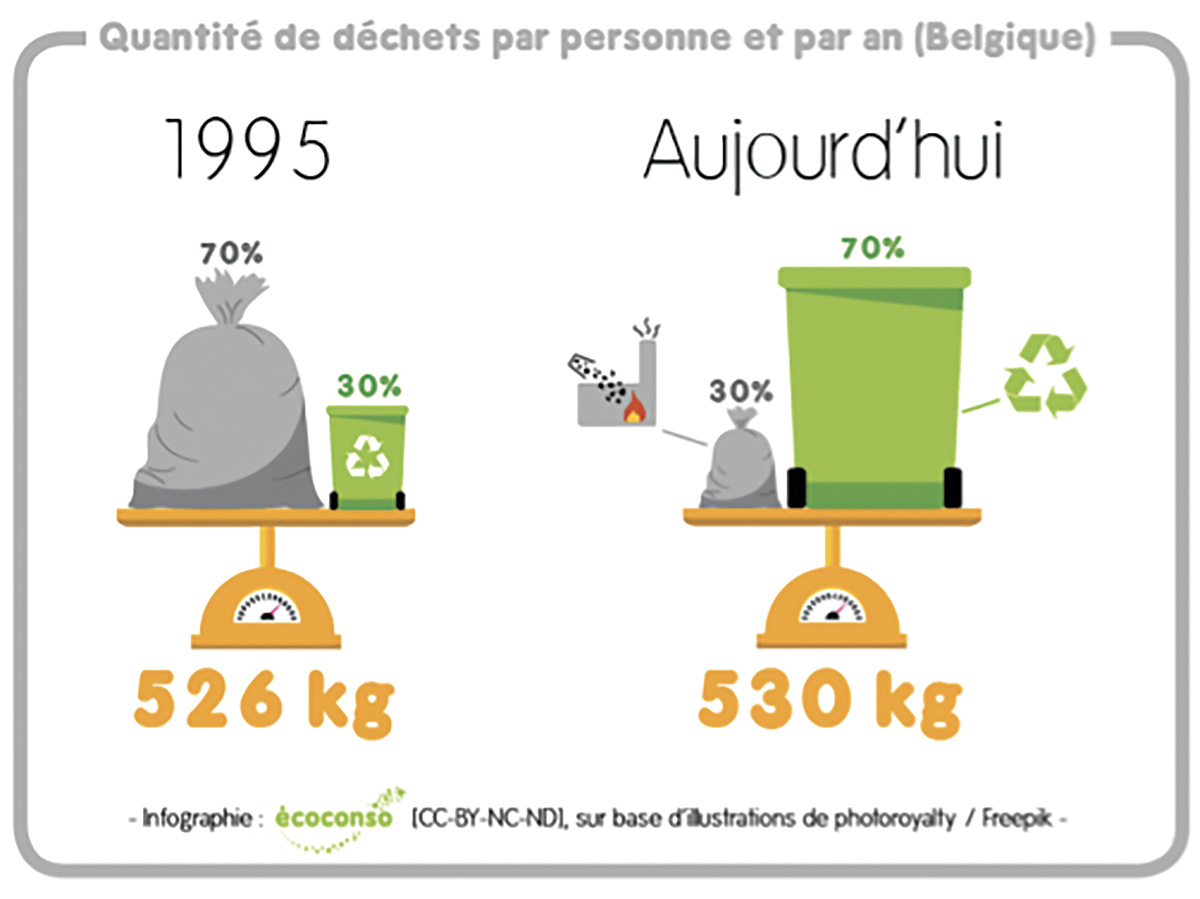

Résultat, aujourd’hui, des déchets, on en génère trop : plus de 500 kg de déchets par personne et par an (2). Du moins, ça c'est la partie visible de l'iceberg, celle que l'on voit déborder de nos poubelles, parce que dessous, s'amoncèlent plus de 3 500 kg par personne de « déchets cachés », ces déchets industriels provenant de la fabrication de nos objets de consommation (3).

Tous déchets confondus, la Belgique en produit plus de 63 millions de tonnes par an (chiffres de 2016). Le secteur de l'industrie est de loin le triste gagnant, produisant à lui seul la moitié de ces déchets. Vient ensuite le secteur de la construction, suivi des services, des ménages et de l'agriculture (4).

Il y a bien le tri sélectif et le recyclage, mais cette solution est loin d’être salvatrice. Tout n’est pas recyclable. Le recyclage génère lui aussi des pollutions (il faut notamment de l’énergie pour recycler). Et, cerise sur le gâteau, le recyclage appelle le déchet. Baptiste Monsaingeon rappelle : « A partir du moment où on a commencé à penser la gestion des déchets en termes de rationalisation, c’est-à-dire le tri sélectif et l’incinération dans le meilleur des cas, les volumes enregistrés de déchets n’ont fait qu’augmenter et en particulier les quantités de matériaux destinés aux filières de recyclage. » Installant un véritable business du déchet, à faire prospérer.

Parfois aussi certains déchets sont envoyés dans les pays en développement pour, « au mieux », être recyclés à moindre coût (et générer des pollutions ailleurs), au pire, finir dans des décharges à ciel ouvert, brûlés dans des usines illégales ou abandonnés dans l’environnement local (5). Selon un rapport de Greenpeace (6), la Belgique est dans le top 5 des pays exportateurs de déchets de plastique au niveau mondial. Las de devoir gérer et subir les ordures des autres, plusieurs pays d'Asie ont d'ailleurs décidé de remballer à l'expéditeur les conteneurs de déchets provenant de l'étranger.

L'environnement trinque

Objets à usage unique, emballages en plastique et autres déchets générés par nos biens de consommation, ces amas de résidus en tous genres ont des conséquences alarmantes sur l'environnement et sur les écosystèmes. Ils polluent sols, air et océans, asphyxiant faune et flore dans la foulée. Si rien ne change, d’ici 30 ans, il y aura dans les océans plus de plastique que de poissons (7). Même nos opérations spatiales laissent en orbite une quantité de plus en plus inquiétante de déchets, c'est dire... Par ailleurs, produire objets et emballages, stocker des déchets, toute cela contribue aux changements climatiques. Les emballages, à eux seuls, sont responsables de 2% des émissions totales de gaz à effet de serre dans l’Union européenne.

Parmi les solutions brandies, un nouveau modèle économique a le vent en poupe : l'économie circulaire. Tel un cercle vertueux, elle propose de ne plus créer de résidus, en maintenant les ressources en circulation le plus longtemps possible à l’intérieur du système. Mais ses volets essentiels que sont la diminution des déchets à la source et les changements de comportements en matière de production et de consommation sont trop souvent oubliés au profit du seul et lucratif recyclage. Selon le sociologue Baptiste Monsaingeon, avec l’économie circulaire, « on continue à se situer dans une logique productiviste ».

La vague zéro déchet

Face à cette montagne de constats désolants, nul doute qu'il faille non seulement éliminer les déchets générés, mais surtout éviter de les produire. Agir à la source. L'adage est connu : le meilleur déchet est celui qui n'existe pas. Ce qui, jusqu'il y a peu, s'intitulait « prévention des déchets » a cédé la place au « zéro déchet ». Lancée par la française Béa Johnson installée aux Etats-Unis, la vague zéro déchet déferle sur notre continent depuis quelques années. D’autres ont pris le relais, comme la fameuse « Famille Zéro Déchet » qui, à coups de conférences et de publications, étale ses astuces pour parvenir à faire tenir ses ordures ménagères annuelles dans un bocal en verre. Un bocal d’ailleurs devenu le symbole du mouvement. Désormais, conseils et idées pour réduire ses déchets se déclinent à l’infini sur les réseaux sociaux et dans les étagères des librairies (voir Outils).

Le zéro déchet repose sur la règle des 5 R : Refuser - Réduire - Réutiliser - Recycler - Rendre à la terre (composter).

(Source : https://zerowasteparis.fr)

Concrètement, cela se traduit par toute une série d'écogestes au quotidien. Se munir de ses propres contenants et acheter en vrac. Réparer ses vêtements ou objets défectueux. Limiter ses achats à l'essentiel et privilégier le seconde main ou les donneries pour les vêtements, accessoires, meubles... Partager ses outils de jardinage ou de bricolage, mutualiser la machine à laver... Fabriquer ses produits d'entretien ou ses cosmétiques soi-même. Composter ses déchets organiques, chez soi ou via un compost collectif. Le recyclage vient en dernier recours, pour les objets qui n'ont pu être refusés, réparés ou réutilisés. L'idée étant bien de réduire au strict minimum la taille de ses poubelles, surtout ses ordures ménagères (qui partent à l'incinérateur ou à la décharge).

Vers une vie plus sobre

Du tuto sur le net au bouche à oreille, en passant par les ateliers pratiques organisés par une association ou un collectif citoyen, des échanges de savoir-faire que l'on croyait perdus renaissent avec la tendance zéro déchet. Apprendre à coudre et repriser, à cuisiner sans gaspiller, à réparer et bricoler. Quand ça se fait à plusieurs, à l'occasion d'un Repair Café ou d'un atelier couture, c'est aussi l'occasion de créer du lien social, et parfois même de sortir de l'isolement. Gino Aufiero, d’Education Environnement, une association qui organise ce genre d’atelier, nous en parle : « Il y a une énergie de groupe qui s’installe, on s'y amuse. C'est un moment d'échange, on en sort enrichi. On se rend compte que, souvent, ces gestes sont d'une simplicité affolante et tout se débloque. Les ateliers pratiques ont un effet “vent dans le dos”. »

Comme en témoignent les adeptes du zéro déchet, outre les indéniables bénéfices des écogestes journaliers pour la santé et l'environnement, s'expérimente aussi un mode de vie plus sobre. Sortir du circuit de l'hyperconsommation, se désencombrer et revenir à l'essentiel. Prendre le temps de vivre, plus simplement. De plus, fabriquer ses produits soi-même, acheter en seconde main ou emprunter permet de faire des économies.

Zéro déchet, zéro tracas ?

Derrière la rutilante médaille zéro déchet, se nichent pourtant quelques écueils. Comme la question du temps. Dans son étude De l’écocivisme à l’écocitoyenneté (8), la sociologue Emeline De Bouver l'évoque et met en garde : « Attention aux simplifications qui donnent l’impression que tous nous pourrions, en nous débarrassant de nos déchets, retrouver automatiquement du temps libre. » Au contraire, cela pourrait même nous en prendre davantage, du temps, surtout en début de démarche, quand tout reste à apprendre. En effet, fabriquer sa lessive ou son dentifrice soi-même nécessite de s’informer pour savoir comment s’y prendre, de trouver un magasin qui vend les ingrédients nécessaires, de se rendre à ce magasin (parfois loin), puis de fabriquer ses produits. Utiliser des contenants réutilisables, c'est prévoir de les prendre avec soi, mais aussi les laver et les conserver pour les prochaines courses. Cuisiner les légumes du potager plutôt que déballer le plat tout fait… c’est bon, c’est sain, mais tout cela prend du temps. Un autre exemple emblématique est celui des couches lavables. Le temps nécessaire à leur utilisation (préparation, trempage, lavage, essorage, stockage...) est estimé à 202 heures sur les trois premières années de vie d’un enfant, soit… cinq semaines de travail (9). Et en cette période tourmentée de Covid19, la confection de masques faits maison est, elle aussi, au cœur de ces réalités : s’y retrouver parmi les tutos circulant en masse sur le web, s’informer sur le tissu adéquat, se décarcasser pour dénicher les élastiques manquants, coudre le soir après une journée de (télé)travail et/ou d'occupation des enfants confinés à la maison… (sans compter la question du bénévolat exploité à outrance).

Le risque est donc d'accroître les tâches domestiques et la charge mentale qui les accompagnent. Et qui s'y colle la plupart du temps? Les femmes (10). Dès lors, comme l'explique la journaliste et auteure Titiou Lecocq : « L’égalité est une condition nécessaire à la transition écologique. Tant que les hommes ne s’impliqueront pas dans ces sujets, ça ne marchera pas. Quitte à faire du zéro déchet, faisons du zéro sexisme. »

De la mode au rebond

Parmi les autres écueils, celui induit par l'effet de mode zéro déchet. Comme pour tout, à partir du moment où le marché s'empare d'une tendance, les prix peuvent vite grimper. Ce qui, à la base, était une invitation à faire soi-même et à récupérer, se transforme en invitation à consommer du réutilisable à des prix parfois assommant. Un effet de mode qui s’accompagne bien souvent d’un risque d’« effet rebond » sur le plan environ-nemental. Se rendre en voiture au magasin de vente en vrac du village d'à côté, alors qu'on a une épicerie accessible à pied près de chez soi, quel bénéfice environnemental ? Parfois, les résultats risquent d’être contre-productifs. Il faut donc soupeser les différents critères d’une consommation durable, ce qui n’est pas toujours évident.

Parfois aussi, la mode zéro déchet s'accompagne d'un lot d’injonctions culpabilisantes visant à « sauver la planète ». D’autant plus fâcheux lorsque ces injonctions s’adressent à celles et ceux qui pratiquent déjà la sobriété au quotidien, par nécessité. Quand on n'a pas les moyens d'acheter, on récupère et on réutilise déjà, parce qu’on n’a pas le choix. Christine Mahy, du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté, n'a de cesse de le répéter : « Il faut arrêter de demander aux gens dans la pauvreté de s’engager dans la simplicité volontaire, eux qui sont dans la simplicité obligatoire. » (11) D’autant qu’on ne rappellera jamais assez que les plus pauvres sont en première ligne des dégradations environnementales et des pollutions. Ce sont eux qui subissent les conséquences de la surproduction de déchets, sur leur santé et leur cadre de vie.

De l'individu au collectif

De toute évidence, même si tout le monde s'y met, le zéro déchet entre les seules mains des citoyen·nes ne suffira pas. « Si le zéro déchet s’arrête à l’échelle domestique et du foyer, c’est vain », souligne le sociologue Baptiste Monsaingeon.

Les petits gestes font porter le seul poids des responsabilités sur les consommateur·trices là où les solutions doivent émerger du politique. Des lois et réglementations, à tous les niveaux de pouvoir, sont nécessaires pour que les entreprises prennent leurs responsabilités. Pour lutter contre l'obsolescence programmée « technique », mais aussi « symbolique » (le matraquage publicitaire appelant au renouvellement constant d'objets), contre le gaspillage en amont... Pour imposer aux fabricants de produire des objets réparables. Pour mettre fin au suremballage, au plastique à tout-va.

Dès lors, un autre débat se cristallise autour du zéro déchet : le risque de déconnexion entre les petits gestes et les enjeux plus globaux. « Ces gestes quotidiens, rituels qui visent à se donner bonne conscience », comme les qualifie Baptiste Monsaingeon, seraient-ils dépourvus de tout engagement collectif et sociétal, voire de toute solidarité ? Emeline De Bouver ne le pense pas. La sociologue souligne que l’écologie du quotidien peut être politique : « À sa manière, l’écocivisme répond à certains des grands défis d’aujourd’hui mettant notamment la cohérence, l’interdépendance, la responsabilité et la créativité au cœur des pratiques qui le constituent ». Tout en ajoutant : « L’écocivisme est indispensable mais ne suffit pas. Il est un des éléments de la galaxie de l’écomilitance. Il constitue une porte d’entrée, parmi d’autres, à l’écocitoyenneté. En tant qu’acteur·rices éducatif·ves, nous ne pouvons l’ignorer, ni nous en contenter. »

Eva Zago de l'association Zero Waste Belgium (lire son interview) confirme : « Le zéro déchet est une porte d'entrée conduisant à une remise en question du système dans lequel on vit. En mettant en place dans son quotidien toute une série de choses, on voit très vite l'impact des actions individuelles. C'est encourageant et ça donne envie d'entamer une réflexion et une action plus large. Celui ou celle qui s'intéresse au poids du système industriel, par exemple, va peut-être se diriger vers le boycott et acheter local ou de saison, pour remettre en question la société de consommation. Celles et ceux qui se préoccupent du bien-être animal, vont s'intéresser aux cosmétiques non testés sur les animaux et aux alternatives végétales, en fabriquant eux-mêmes leurs produits. Chacun·e vit en accord avec ce qui lui tient à cœur et s'ouvre progressivement à d'autres enjeux connexes. »

Du côté de l’asbl Education Environnement, Gino Aufiero pose un constat similaire : « Les motivations de départ sont différentes et chacun·e arrive avec la sienne : santé, économies financières, environnement... Souvent, des questionnements plus larges émergent, touchant aux industries et à l'économie, à l'hyper responsabilité et à la culpabilité qui pèsent sur les citoyen·nes, à l'impact limité des gestes individuels et à la nécessité de prises de décisions politiques. En tant qu'animateur, j'essaie d'adopter des lunettes positives, en soulignant que, malgré tout, notre consommation a un impact sur le monde dans lequel on vit. » Il insiste également sur l'effet démultiplicateur de la démarche :

« Le fait que les gens se rassemblent pour des ateliers et partagent entre eux, puis avec des ami·es et des voisin·es, des savoirs et savoir-faire, ça a aussi un impact sur la société. S'organiser ensemble a quelque chose de politique. »

Le zéro déchet, tout dépend ce qu’on décide d’en faire…

A l’école

Selon Bruxelles Environnement, le volume de déchets produits à l’école est considérable : 35 kg par élève et par an.

Déchets cachés

Chaque jour, en moyenne, chacun·e de nous jette plus d’1 kg de déchets ménagers, auquel il faut ajouter plus de 9 kg de déchets industriels générés pour produire tout ce que nous consommons.

Un ordinateur représente 1500 kg de déchets cachés.

Emballages

Ces 30 dernières années, le volume de déchets d’emballages a été multiplié par 5.

Les emballages sont responsables de près de 2% des émissions totales de gaz à effet de serre dans l’Union européenne.

Dans les océans

Chaque année, finissent dans les océans 10 millions de tonnes de déchets plastique, l'équivalent d'un camion toutes les minutes.

Dans le monde

Chaque minute, la population mondiale produit 4000 tonnes de déchets. Si l’on ne change rien, cela risque d'augmenter de 70 % d’ici 2050.

Bien qu'ils ne représentent que 16 % de la population mondiale, les pays développés génèrent 34 % des déchets de la planète.

La Belgique est dans le top 3 européen du recyclage, mais est le 5e exportateur mondial de déchets plastique.

Lorsque nous produisons 1 tonne de déchets, ce sont 60 tonnes de ressources qui sont extraites et consommées partout dans le monde.

Sources

(1) Homo detritus. Critique de la société du déchet, éd. Seuil, 2017. Les citations de Baptiste Monsaingeon proviennent d’interviews dans Alter Echos (24/10/2017) et Le Monde (11/07/2017).

(2) sur www.ecoconso.be/fr/1-2-3-je-gere-au-mieux-mes-dechets

(3) sur www.belgium.be/fr/environnement/consommation_durable/dechets

(4) sur https://statbel.fgov.be/fr/themes/environnement/dechets-et-pollution

(5) plusieurs documentaires à ce sujet, comme Le scandale du plastique français exporté en Malaisie, Konbini, 2019

(6) Data from the global plastics waste trade 2016-2018 and the offshore impact of China’s foreign waste import ban, avril 2019.

(7) dans Atlas du plastique, Boel, 2020.

(8) De l’écocivisme à l’écocitoyenneté - Dans quelles conditions l’écologie individuelle est-elle émancipatrice ?, E. De Bouver, in Etudes, productions de l’Institut d’Eco-Pédagogie (IEP), mars 2020.

(9) L’engagement écologique au quotidien a-t-il un genre?, M. Lalanne et N. Lapeyre, in L’écologie, Volume 22, 2009.

(10) lire l’analyse Zéro-déchet et zéro-sexisme : même combat ?, L. Lahaye, Femmes prévoyantes socialistes (FPS), 2019.

(11) Les pauvres sont dans la simplicité obligatoire, analyse de Présence et Action Culturelles, décembre 2018.