A l’affût de la nuance

A l’affût de la nuance

Mai 2021, propos recueillis par Sophie Lebrun

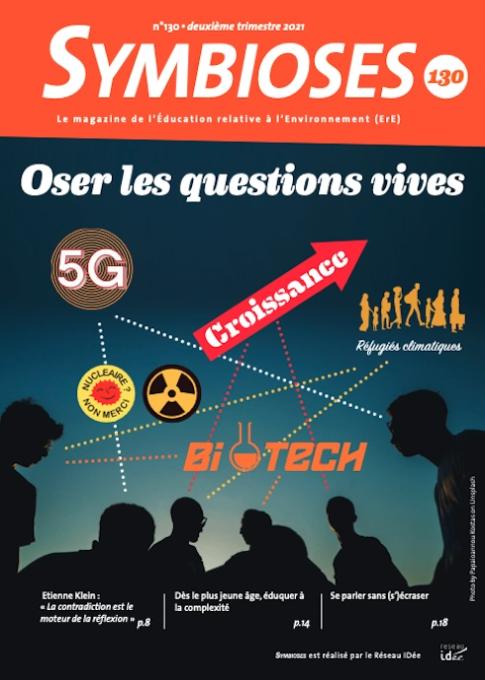

Un article du magazine Symbioses n°130 : Oser les questions vives

Récit d'une sortie avec des rhétos en option sciences agronomiques. Objectif : questionner la chasse en observant l’environnement.

« Sortir du simple “je suis pour” ou “je suis contre”, du “c’est tout noir” ou “c’est tout blanc”, face à une problématique. » Tel est le leitmotiv éducatif de Gwen Delhaye, enseignante dans le secondaire et le supérieur (orientation agronomie) et en promotion sociale (agent technique de la nature et des forêts). Pour inviter ses élèves à se montrer plus nuancé·es, à regarder plus loin que le bout de leur smartphone ou de leur éprouvette et prendre en compte les différents éléments d’une question complexe, elle pratique le tout-terrain. Elle varie les situations d’apprentissage.

Ainsi son cours de laboratoire de sciences agronomiques, donné aux 5e et 6e transition de l’Institut provincial d'enseignement agronomique, à La Reid, sort-il volontiers de ses murs pour s’ancrer dans le concret, le réel. Des sorties souvent planifiées, mais parfois plus improvisées, telle cette escapade menée récemment avec les rhétos, entre prairies et forêt, qu’elle nous raconte.

Un thème amené par les élèves

Le point de départ ? « Le souhait émis par les élèves d’en savoir plus sur la chasse, et même d’assister à une chasse. Il rejoignait un point du programme de sciences agronomiques : “Est-on obligé de produire ? Ne peut-on se contenter de prélever dans le milieu naturel de quoi répondre à nos besoins ? » L’idée d’assister à un début de battue s’avérant difficile à concrétiser, Gwen Delhaye change son fusil d’épaule. « J’envisage un jeu de rôles, où les élèves (un chasseur, un agriculteur, un promeneur…) débattront sur le thème de la chasse. » Mais la météo s’en mêle. En cette fin février, « on prévoit un temps magnifique, le jour du labo. Et si l’on sortait plutôt faire une activité sur la chasse directement sur le terrain ? J’imagine un parcours pour les confronter à diverses situations en lien avec la problématique, via l’observation d’éléments concrets dans la nature. »

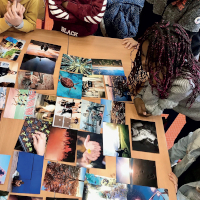

Direction la commune de Stoumont. Les élèves sont invité·es à ouvrir grand leurs yeux, se secouer les méninges, (ab)user du mot « pourquoi ? » et réaliser un reportage photographique commenté, en guise de rapport de labo. Objectif : tenter de « comprendre les implications de la chasse sur les productions agricoles et sylvicoles, ses interactions avec les milieux, et ses limites. »

Traces récentes et effets à long terme

Les élèves scrutent diverses traces de l’activité des animaux et des chasseurs. « On observe – et questionne – par exemple des dégâts aux cultures dus aux sangliers ; des plantations d’arbres dotés de protections (on discute coût, efficacité) ; des dégâts dus aux cervidés comme l’écorcement, ou l’abroutissement des arbres (des hêtres de 15 ans, à force d’être mangés, ressemblent à des bonzaïs : la forêt ne se régénère pas)... ». Au-delà des constats, l’enseignante invite à se pencher sur les causes et conséquences. « A quoi est due la surpopulation du gibier en certains endroits ? En quoi l’homme y participe-t-il (à différents niveaux) ? Quels en sont les effets ? Et pourquoi certains locataires de chasse se fichent-ils des règles et des dégâts occasionnés ? »

« On ne peut pas juste dire qu’on est pour ou contre la chasse, insiste-t-elle. Il y a beaucoup d’éléments et de relations de cause à effet à prendre en compte. » La balade aborde aussi quelques aspects de la gestion forestière : le manque de diversité des peuplements d’arbres, les multiples fonctions et usagers de la forêt (dont les chasseurs mais aussi les promeneurs…). Des questions environnementales, économiques, sociales s’entremêlent. Des questions éthiques, telles que la domination de l’humain sur la nature, elles, n’ont pas été abordées, mais pourraient faire l'objet d'un débat ultérieur.

Personne n’est rentré bredouille de cette sortie. « Les élèvesposaient plus de questions que d’habitude, ils semblaient vraiment intéressés », se souvient Gwen Delhaye. Ceux-ci nous le confirment, en indiquant que leur regard sur la chasse s’en trouve plus nuancé. « Je constate qu’il y a parfois des excès, une mauvaise gestion » indique une élève. « J’en sais un peu plus sur les conditions dans lesquelles on peut chasser » relève une autre. Par ailleurs : « sur le terrain, on est plus attentifs. On nous aurait parlé de la chasse pendant quatre heures en classe, ça nous aurait vite saoulés. » « Là c’est réel, ce n’est pas la théorie. »

A la rencontre de professionnel·les

Une fois par mois Gwen Delhaye et ses collègues emmènent cette classe de sciences agronomiques à la rencontre de producteurs et productrices (agriculteurs, sylviculteurs…), « les uns qui font de l’intensif, d’autres qui sont dans l’extensif », précise l’enseignante. « On laisse l’élève découvrir les avantages et les limites de chaque modèle. On essaie de ne pas imposer notre point de vue – même s’il doit parfois transpirer. Pour que l’élève se forge lui-même son opinion. »

Photo : ©G. Delhaye

Photo : ©Forest is Life