Ces questions qui nous piquent et qui nous forment !

Ces questions qui nous piquent et qui nous forment !

Mai 2021, par Laurence Brière, Professeure associée à l’Université du Québec à Montréal, Centre de recherche en éducation et formation relative à l’environnement et à l’écocitoyenneté.

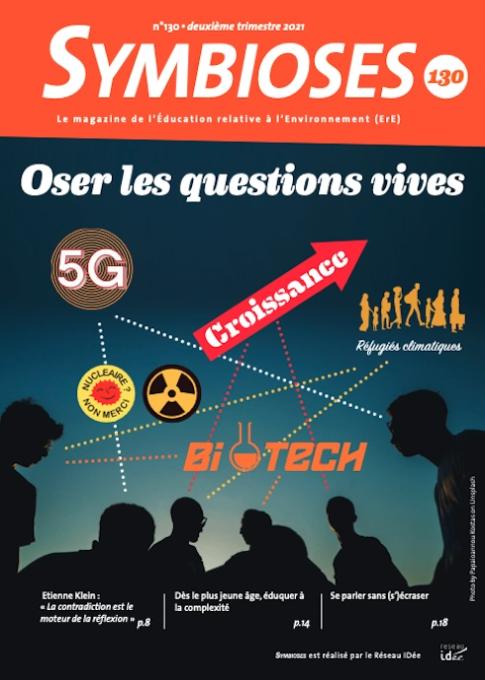

Un article du magazine Symbioses n°130 : Oser les questions vives

Tant de questions environnementales soulèvent des débats, se frottant à une grande diversité d’expériences, de sensibilités, de points de vue et surtout, d’expectatives. Les questions socio-écologiques vives, initiant concrètement à la complexité de notre monde, représentent une avenue pédagogique en plein essor, tant dans les milieux scolaires qu’associatifs.

Parmi les questions socio-écologiques vives (QSEV) dans l’actualité, il y a celle de la transition énergétique. En effet, bien qu’il y ait consensus international sur l’urgence d’agir face au dérèglement climatique et que la voie de la transition énergétique soit clairement nommée, cette dernière recouvre des interprétations très diversifiées. Certains acteurs diront par exemple que la transition énergétique représente une opportunité d’affaire fort compatible avec l’idée de maintenir une croissance économique soutenue. D’autres signaleront l’incohérence d’une telle posture, et soutiendront plutôt que la transition énergétique doit s’articuler à une transformation profonde du modèle économique en place. D’autres encore avanceront que la planification de la transition énergétique doit se faire en invitant, au cœur des discussions, les personnes et les groupes sociaux qui vivent le plus durement les conséquences des changements climatiques.

Ceci étant, l’un des premiers réflexes observés dans l’arène publique et médiatique pour le traitement d’une QSEV est le recours à l’expertise. Sur le thème de la transition énergétique, les expert·es nous parleront le plus souvent du « comment ». Comment réussir des gains substantiels d’efficacité énergétique dans les secteurs résidentiels et industriels ? Comment coordonner un virage rapide vers des véhicules électriques ? Comment alimenter ces besoins électriques sans le nucléaire ? Comment convaincre la population de se tourner vers les modes de transport en commun ? Comment réduire l’empreinte écologique du cycle de vie d’une pile photovoltaïque ? L’idée d’une transition énergétique fait appel à cet imaginaire technoscientifique. Or, si cette orientation pragmatiste – centrée sur le « comment » – tend à s’imposer, certaines personnes et associations nous invitent à élargir le questionnement, à (re)considérer aussi le « pourquoi », le « qui » et le « quoi ». Pourquoi est-ce si difficile de marquer des avancées sociales sur la question climatique ? Quels sont les verrous qui maintiennent dans l’inaction ? Qui décide vraiment ? Qui sont les groupes les plus affectés ? Quelles valeurs souhaitons-nous défendre ensemble dans cette transition ? La difficulté qu’éprouvent nos sociétés à se mettre effectivement en transition montre la nature fondamentalement éthique et politique des enjeux de ce projet. Bien que le discours dominant veuille nous faire voir les choses autrement.

De la place aux émotions

Si une question socio-écologique devient « vive » en société, c’est qu’elle « pique » une grande part d’entre nous d’abord sur le plan émotionnel. Ces questions – sur l’avenir énergétique, les risques climatiques, la chute de la biodiversité… – nous interpellent à la fois en nos qualités d’êtres sensibles, de citoyen·nes, d’éducateurs ou éducatrices et de parents, oncles ou tantes – « pour l’avenir de nos enfants » ! Nous vivons inquiétudes, colère ou indignation, qui font naître notre désir de comprendre. Voilà une aubaine éducative. Car mu·es par ce désir, nous nous renseignons, nous partageons nos (in)compréhensions. Nous débattons aussi. Si possible en présentiel, avec des personnes qui pensent différemment de nous. Exposé·es à cette diversité d’informations et de points de vue, nous interrogeons nos valeurs et celles de notre société. Nous nous demandons qui, quoi et surtout pourquoi.

Sur le terrain éducatif, les questions socio-écologiques vives représentent donc des occasions privilégiées d’interrogation de la norme sociale et de clarification de ses propres repères éthiques. S’engager dans ces questions invite également à s’intéresser à des vécus, à des témoignages, à des savoirs d’expérience. Cela crée un certain sentiment de reliance, si important en éducation relative à l’environnement. On en vient par ailleurs à concevoir que nos concitoyen·nes sont beaucoup plus que des porteur·ses d’opinions face à une expertise et à une science ; ils et elles révèlent des facettes importantes de la problématique qui demeureraient autrement éludées. Les QSEV mettent ainsi en relief combien il est fécond de faire dialoguer une diversité de formes de savoirs.

Apprendre en s’engageant

Au Québec, un important mouvement social s’est par exemple construit pour réclamer et mettre en chantier une transition énergétique qui soit porteuse de justice sociale (1). Cette mobilisation citoyenne, rassemblant associations de divers secteurs, habitant·es et scientifiques, fonctionne comme une communauté de pratiques, c’est-à-dire un espace de formation réciproque dans lequel des spécialistes – universitaires et de « terrain » – sont ponctuellement invité·es autour de réflexions et de projets spécifiques.

Je prends l’initiative du Front commun pour la transition énergétique en exemple car elle met en évidence à la fois une démarche écocitoyenne fort inspirante et le potentiel d’apprentissages lié au fait de se « mêler » d’une question vive. Au-delà du sentiment de cohérence interne qu’un tel engagement procure, il y a effectivement la satisfaction de développer des analyses complexes, qui partent des expériences mises en commun, et d’accéder ainsi à des clés de compréhension qui nous auraient autrement échappé.

Aussi à l’école

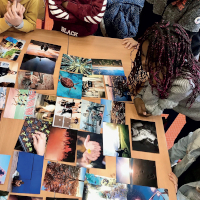

Les QSEV peuvent aussi faire l’objet de situations pédagogiques planifiées, en milieux scolaire et associatif. À l’école secondaire, on pourra opter pour des questions qui ont un ancrage dans la communauté et qui permettent de faire des ponts entre une situation locale et des réalités plus globales. Les stratégies pour ce faire sont nombreuses. Pensons à l’étude de cas, à la revue de presse, au débat, au jeu de rôles, à l’enquête, à l’exploration sensible et critique du milieu en lien avec la thématique questionnée.

Dans le milieu associatif lié à l’éducation populaire, il y a déjà une longue tradition d’animation socioculturelle à portée émancipatrice, ancrée dans la praxis, qui traitait de questions vives bien avant que nous les nommions ainsi. Plus récemment, et en lien avec ce courant critique, les travaux de deux chercheures et formatrices ont particulièrement retenu mon attention. Il y a d’abord Majo Hansotte, qui propose d’apprendre ensemble à conjuguer nos « intelligences citoyennes » (2), à articuler une lecture enracinée d’une question vive et trouver le pouvoir de porter ensemble dans l’arène politique une proposition de transformation. Il y a ensuite Darlene Clover, qui investit notamment les musées avec les groupes qu’elle accompagne, en proposant de questionner le narratif, le sous-texte et les silences des expositions qui y sont présentées. Les participant·es sont en outre invité·es, avec l’accord du musée certes, à laisser des questionnements et des pistes de lecture critique pour les visiteurs et visiteuses. En Belgique, cette approche pourrait être utilisée par exemple au Musée de l’Afrique centrale, ou au Musée du Capitalisme.

Se décentrer et partir de nos expériences

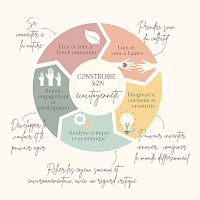

Dans le milieu associatif comme dans le milieu scolaire, deux objectifs éducatifs apparaissent particulièrement intéressants à poursuivre lorsqu’on choisit la piste pédagogique des QSEV. D’abord, et dans l’optique plus large de développer une sensibilité étendue et une capacité de dialogue, il y a celui d’apprendre à se décentrer de son propre point de vue pour saisir comment se sont construits les autres systèmes de valeurs défendus au regard de la question vive traitée. Cela peut permettre de discuter de la diversité des valeurs et des positions sans pour autant tomber dans le relativisme. L’exercice amène en outre à clarifier son propre système de valeurs.

Un deuxième objectif qui peut être envisagé est celui d’apprendre à reconnaître le savoir que recèle sa propre expérience ainsi que l’expérience de l’autre. Autrement dit, quels éléments de compréhension se détachent de nos expériences concrètes liées à la question débattue ? On peut alors faire de ces compréhensions initiales une plateforme d’enquête sur la question. L’exercice peut aussi servir de base à une analyse critique d’un espace formel de délibération (p.ex. une consultation publique) où l’on traite d’une QSEV donnée. Quels types de savoirs sont privilégiés dans cet espace ? Y a-t-il des mesures en place pour favoriser l’accessibilité compte tenu de la diversité des réalités personnelles et sociales ? Quelles améliorations pourraient être apportées au processus pour y soutenir un meilleur dialogue des savoirs ?

Les QSEV sont des creusets privilégiés de formation et d’éducation écocitoyennes. Les pistes pédagogiques se multiplient et sont développées tant par les enseignant·es que par les associations éducatives. Par ailleurs, au-delà de la planification pédagogique, de nombreux savoirs se construisent dans l’engagement au cœur de débats publics, souvent de manière informelle. En mettant en exergue ces apprentissages, on (im)plante le débat au cœur de la démocratie, et on fait place à la diversité des manières de connaître et de se relier à notre monde partagé.

(1) Le Front commun pour la transition énergétique (pourlatransitionenergetique.org) regroupe plus de 80 organisations syndicales, écologistes et communautaires. Cette coalition entretient également des collaborations avec plusieurs chercheur·es universitaires.

(2) Voir le manuel « Mettre en œuvre les intelligences citoyennes », disponible aux liens suivants : achat, téléchargement (pdf)