Dans les coulisses de l’info

Dans les coulisses de l’info

Mai 2021, par Sophie Lebrun

Un article du magazine Symbioses n°130 : Oser les questions vives

Apprendre à décoder l’information, s’interroger sur une source, exercer son esprit critique, sont quelques missions de l’éducation aux médias. Le temps d’une animation, des élèves se mettent dans la peau de journalistes.

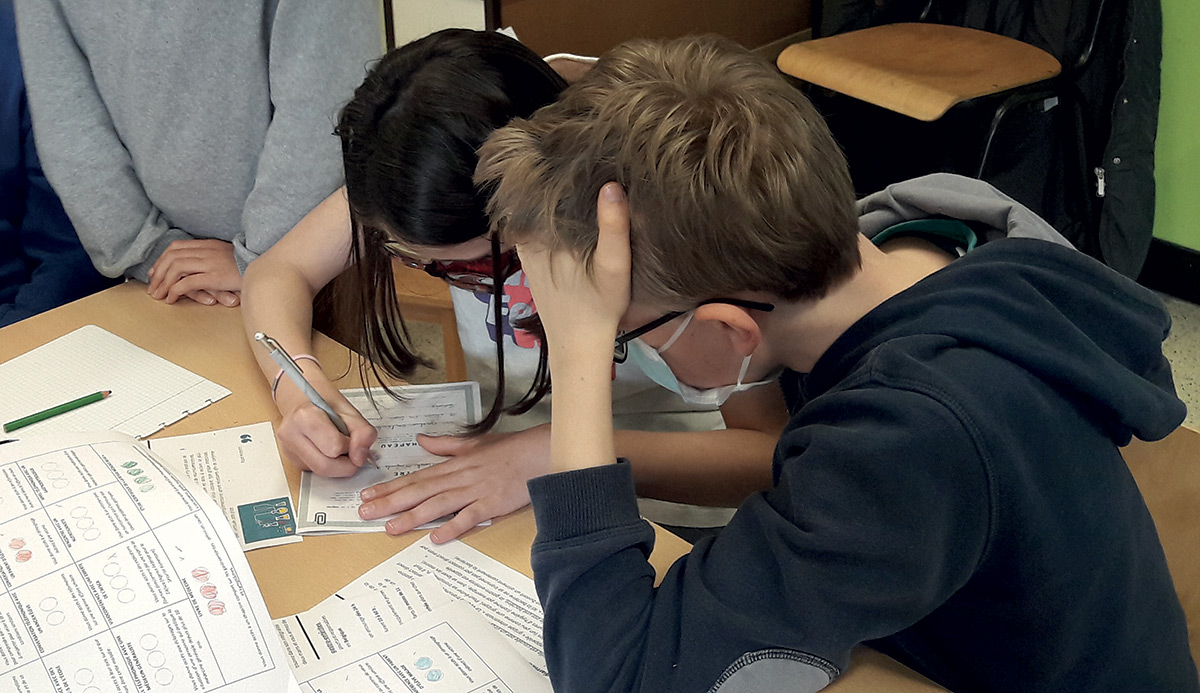

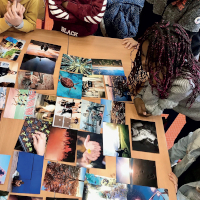

7h25, bureau de la rédaction. A la conférence de rédaction, tout le monde ne parle que de l’affaire à l’école Annie Cordy. « Douze enfants malades en moins de deux jours ! » « Vous avez vu les réseaux sociaux ? C’est la folie ! » Vous insistez pour couvrir ce sujet. Ce texte, projeté au tableau, plonge les élèves de 6e primaire de l’école Sainte-Bernadette, à Braine-l’Alleud, dans le vif du sujet. Les voilà, durant deux heures de cours, « dans la peau de journalistes d’une gazette locale », annoncent Benoît Laloux et Maxime Caucheteux, animateurs à l’asbl Action Médias Jeunes (lire ci-dessous). Quelques balises sont posées (exercer son esprit critique, vérifier les informations…) et la mission précisée : en groupe de 4 ou 5, les élèves vont investiguer sur le sujet précité (quoi ? qui ? quand ? comment ?... ). A partir de là, ils et elles rédigeront un titre et un chapeau d’article.

Durant la matinée, déjà, les élèves ont affiné leur esprit critique, grâce à une animation proposée par le centre culturel de Braine-l’Alleud (1). « Ils y ont appris ce qu’est une fake news, ils se sont entraînés à se poser des questions, à dénouer le vrai du faux », raconte leur instituteur Benoît Weber.

Naviguer de source en source

Pour nourrir leurs recherches sur l’épidémie de troubles intestinaux à l’école Annie Cordy, les journalistes en herbe doivent choisir quelques sources d’information potentiellement utiles, dans une série de propositions : un échange de SMS avec un témoin direct des faits, un billet sur les gastro-entérites sur le site Top Santé, des conversations sur le groupe facebook de la commune, une déclaration de la direction de l’école, un appel téléphonique avec un gastroentérologue, etc. Cela discute ferme autour des tables. Certains élèves questionnent la pertinence et la fiabilité supposée des sources, d’autres privilégient surtout un canal familier (vidéo sur YouTube,Wikipédia, visioconférence…).

Chaque mini-rédaction découvre ensuite les informations fournies par les sources. Les unes s’avèrent utiles, d’autres pas. Un constat s’impose déjà : traiter l’info, cela prend du temps, il faut faire le tri. Second enseignement, il s’agit de bien lire et analyser, de ne pas tirer de conclusions hâtives, comme le suggèrent les animateurs : « As-tu regardé la date du mail transféré par la cantinière ? C’est une affaire ancienne », « Ces symptômes concernent-ils vraiment les 12 enfants ou… un seul ? », « Une supposition n’est pas une information. Il faut se baser sur des faits. »

Les regards se tournent à nouveau vers le tableau. Il y a du neuf : 11h30, hôtel de Ville. Le bourgmestre tient une conférence de presse. Hors de question de rater cela. « Cela va peut-être confirmer ou contredire les éléments que vous avez déjà », avertit Benoît Laloux, tout en proposant aux enfants de choisir d’autres sources pour compléter leurs infos. A propos, ce que dit le bourgmestre est-il forcément vrai ? Bonne question ! Les élèves aiguisent leur regard, questionnent l’intention qui anime la source d’information. « D’après vous, peut-on se fier au contenu de cette vidéo YouTube sur les intoxications alimentaires ? Sait-on qui l’a postée ? » titille l’animateur. « Dedans, il y a de la pub pour des fours », remarque un élève. Des fours qui promettent, tiens tiens, de tuer toute bactérie lors de la cuisson. « Bien vu ! Certains youtubeurs signent des contrats avec des fabricants. Cela pose question. »

14h56. Vous recevez de nouvelles informations sur votre téléphone. Dont un rapport de labo, qui écarte définitivement certaines hypothèses et cerne la cause probable de l’épidémie.

16h39. Vous apprenez que vous allez faire la « une » de votre journal. Chaque groupe s’attèle à rédiger le titre et le chapeau, à la fois accrocheurs et informatifs, d’un potentiel article.

L’information, une construction

Après une mise en commun, quelques élèves livrent leur sentiment sur cette immersion dans le monde de l’info. « Je ne pensais pas que c’était si compliqué, qu’il fallait tant chercher, en peu de temps. » « Quand tu as une info, en fait tu n’es pas sûr, tu dois voir si elle est vraie. » « Plus on avançait, plus les infos se contredisaient. »

L’objectif de l’animation semble atteint : comprendre que « l’info ne tombe pas du ciel, c’est une construction », expliquent Benoit Laloux et Maxime Caucheteux. « Il y a tout un travail de recherche, de diversification, de vérification des sources ; de lecture et d’analyse (et celle d’un article scientifique prend plus de temps que celle d’un post facebook) ; de hiérarchisation de l’info. » Des compétences « utiles dans la vie de tous les jours. »

(1) Ce centre culturel (spécialisé dans l’éducation aux médias) a imaginé cette journée d’ateliers pour prolonger le spectacle jeune public « Personne n’a marché sur la Lune ! » de la Cie Le Projet Cryotopsie

Photo : Sophie Lebrun

Les réseaux sociaux bousculent l’éducation aux médias

Action Médias Jeunes travaille à susciter une attitude réflexive et critique des jeunes face aux médias, en les mettant en action. Cette organisation de jeunesse (voir aussi adresses utiles en pp 24-25) propose une kyrielle d’animations :Web en classe, Fake News, Crée ton complot !, Traitons l’info, Focus Photo, Décode le cinéma... Le point avec Valentine François, animatrice et chargée de projets.

Quels sont les grands enjeux qui se posent dans l’éducation aux médias ? Comment la panoplie d’animations proposée par votre association a-t-elle évolué ces dernières années ?

L’arrivée des réseaux sociaux a provoqué une forte demande d’éducation aux médias. Les médias évoluent plus vite que jamais. Les usages des jeunes sont très différents de ceux de leurs parents. Les appareils, plus individuels et personnels, remplacent progressivement la télévision familiale, les adultes n’ont plus de vision de ce que les jeunes sont en train de faire. Nous avons donc créé une série d’animations liées au web. En dix ans, notre équipe est passée de 5 à 13 personnes.

Autre évolution récente : on élargit la façon de faire de l’éducation aux médias, au-delà des compétences d’analyse et de décryptage. On questionne le modèle économique des médias (particulièrement intéressant avec les réseaux sociaux) et les infrastructures techniques qui conditionnent l’accès à certaines choses – il y a là d’énormes enjeux citoyens. C’est le cas, par exemple, dans l'animationDans la peau d’un algorithme, créée avec le Centre de Recherche en Informatique et Droit de l’Université de Namur.

Concrètement, comment se déroule-t-elle ?

On met les élèves dans la peau d’ingénieur·es de YouTube. Ils reçoivent des données (statistiques, etc.) liées à une dizaine de vidéos et doivent recréer un algorithme pour YouTube. On aborde le fonctionnement mais aussi l’objectif poursuivi par un algorithme, ce qu’il recommande et pourquoi ; le fait qu'il y a toujours, derrière, des intentions humaines, et que c’est donc un enjeu démocratique, un débat auquel tout le monde devrait pouvoir participer. Cela leur permet ensuite d’exprimer comment ils voudraient que les réseaux sociaux fonctionnent s’ils avaient le pouvoir de les modifier. Notre objectif principal est de former de futur·es citoyen·nes, qui puissent aussi contester des choses établies, être critiques.

En quoi l'éducation aux médias peut-elle aider à aborder des questions vives ?

Elle donne des clés pour être critique face à l’information, avoir les balises pour savoir se questionner – sans pour autant tomber dans le relativisme permanent, ne plus croire à rien. Il est aussi important de donner aux jeunes des compétences pour qu’ils puissent créer eux-mêmes des médias, exprimer leur opinion et débattre via des médias.

L’an prochain, on aimerait mettre en place un projet où ils puissent créer une émission sur Twitch. Cette plateforme a dépassé le gaming en ligne et accueille de plus en plus de paroles politiques. Si on enlève le fait qu’elle appartient à Amazon et la consommation de données qu’elle suppose, c’est un média très intéressant, pour débattre et avoir des interactions avec le public, qui s’exprime via un chat. Pour retrouver de la parole sur un temps long – on se rapproche de la radio. Sur Twitch il y a parfois des lives de 6 heures !

Infos : www.actionmediasjeunes.be - L’asbl propose aussi des outils pédagogiques téléchargeables. L’outil ultime aborde la critique de l'information, pour les classes de 5e et 6e secondaires, via 5 thèmes : la capacité d’enquête en ligne, les arguments fallacieux, les formats et l'économie des médias, les algorithmes, le dialogue en ligne.

Action Médias Jeunes propose, depuis peu, une animation sur le « design fiction », à savoir « imaginer des futurs probables (souhaitables ou dystopiques) pour ensuite en débattre », explique Valentine François. « On propose aux jeunes de se projeter en 2030, d'identifier des problèmes qu'ils expérimentent aujourd’hui et d'imaginer des technologies du futur pour les résoudre. Ensuite, on met celles-ci en scène médiatiquement, par exemple en créant un JT du futur (on est, là, dans l’éducation par les médias). Cela permet d’aborder des questions complexes liées notamment à l'intelligence artificielle, et de faire prendre conscience des dilemmes éthiques et des impacts environnementaux que posentces outils et technologies, futurs et actuels (assistants connectés, smartphones, traçage sur les applis...) »